云岭大地上的教改脉动

过去,受自然环境和资源禀赋的影响,云南教育面临优质教育资源短缺、生源流失、乡村教育活力不足的发展难题。如何破题?近年来,云南立足省情、精准施策,不断深化教育综合改革,为学生创造健康成长、全面发展的环境。

自《云南省教育高质量发展三年行动计划(2023—2025年)》实施以来,云南教育改革发展再提速,多项工作取得突破性进展:基础教育优质资源覆盖范围持续扩大,职业教育提质增效成果显著,教育对经济社会发展的支撑作用愈发凸显,进一步夯实了教育高质量发展的根基。

办好家门口的学校

北京大学、浙江大学、中国农业大学……今年夏天,一封封大学录取通知书越过山川,来到云南省临沧市镇康县。孩子能在家门口接受好的教育,许多家长十分欣慰。

就在几年前,由于优质教育资源相对匮乏,这个边陲小县的很多家长更愿意将孩子送到外地去读“名校”。

留在县里上学,是正确选择吗?2022年,刚刚升入镇康一中时,学生刘飞和家长对未来还有些迷茫。那时,刘飞的成绩并不突出。

引进优质教育资源、精心指导学生,镇康一中的老师们铆足了劲:学校与国内多所名校建立了资源共享和帮扶机制,为刘飞等同学争取到了名校老师的线上辅导机会。刘飞的班主任杨建新还为同学们制定了“一人一策”帮扶计划,办公桌上有一沓厚厚的“成长档案”,详细记录着个性化辅导方案。一次次悉心指导,让刘飞的成绩稳步提升。

今年高考,刘飞考入北京外国语大学。“小时候,我一直梦想去北京读书,现在终于实现了。在县里,我遇到了许多优秀的老师,为我提供了知识与鼓励。”刘飞说。

优秀教师和学生的流失,一度是县域高中教育面临的最大难题之一。近年来,镇康县持续加大教育投入,全力推进教育改革:通过小学区域化联动、初中集团化办学,提高整体办学水平,培育优质生源;派教师赴名校参加培训,通过“引进来+走出去”的双向流动,让师资强起来、课堂活起来,教学质量大幅提高。

镇康县基础教育的扩优提质,是云南努力办好群众家门口的学校的缩影。

怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县构建“县域示范—乡镇辐射”的帮扶格局,由县城骨干教师结对乡镇教师,通过听课评课、教学研讨,精准推广“有效课堂”模式;昆明市累计组建基础教育集团89个,提供优质学位50余万个;曲靖市以集团化办学、学区制管理、共同体等多种方式,增强基础教育优质资源辐射引领。

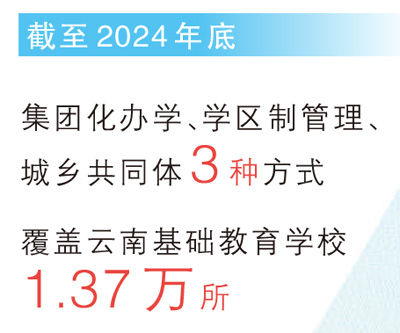

近年来,云南省基础教育优质资源辐射引领力持续增强,截至2024年底,集团化办学、学区制管理、城乡共同体3种方式覆盖云南省基础教育学校1.37万所、学生572.79万人,学校、学生覆盖率分别达54.51%、68.63%。

吸引更多优秀师资

“嘣咚、嘣咚……”云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡邦歪小学的课堂上,学生们正在李志华老师的指导下练习蜂桶鼓舞。

有着40多年教龄的李志华,本已在2022年退休,但得知乡村学校仍缺师资,便毫不犹豫重返校园,加入银龄教师队伍,回到了他最爱的乡村小学。

担任过小学全科教师的李志华,有着丰富的教学经验,也见证了课堂的变化:“如今,学校开齐开足美术、音乐等课程,老师们通过培训学到了更先进的教育理念,还用上了互联网上的教育资源,更好地发挥孩子们的特长。”

除了给孩子上课,李志华还把经验毫无保留地传给年轻教师,帮他们设计更加“接地气”的教案。年轻教师李山跟着李志华,将课文改编为布朗族山歌,课堂互动性大大提升。“李志华老师总说,咱们的课堂要结合家乡学生特点,这样孩子们更爱听、记得更牢。”李山说。

资深教师带领青年教师,改变着乡村教育的样貌。云南通过银龄教师行动计划,累计招募各学段优秀银龄教师3700人,为乡村教育注入“银发力量”。

高校师生也行动起来。迪庆藏族自治州德钦中学的操场上,前来支教的大理大学学生唐晓青正带着同学们练习花样跳绳。自云南省实施体育美育浸润行动计划以来,大理大学的支教志愿者们为迪庆州德钦县、维西傈僳族自治县的孩子们带来了不一样的体育课程。

“现在的体育课内容更丰富了,比以前更有意思了!”学生扎西次仁说。大理大学带队教师李春林介绍,支教团队在课程中融入民族文化元素,将民族舞改编为健身操,将打陀螺、射箭等活动引入体育课,很受学生欢迎。

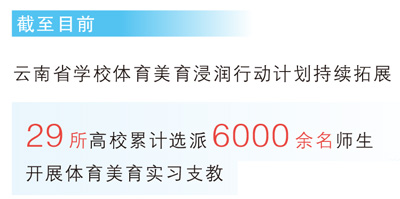

通过体育美育浸润行动计划,云南已从全省高校选派6000余名师生,定向帮扶薄弱地区中小学,积极参与受帮扶学校的体育、音乐、美术等学科教学,让乡村孩子也能享受到优质的体育美育教育,全面提升综合素质。

围绕社会所需培养人才

“我们从2020年开始与麒麟职教集团合作育人,学生在实训基地学习两年,再到我们公司实习一年,提升就业能力。”云南曲靖市麒麟职业教育集团美容美发实训基地里,来自上海雅业美容美发有限公司的授课老师林阳正在指导学生进行实训。

“企业的师傅们手把手教,我们在实训基地能够接触最新技术。一技之长是我找工作的最大底气。”学生韩晗说。

前校后厂、校企合作、订单式培养——围绕区域产业需求,麒麟职教集团打造新能源汽车、数控等多个校企合作实训基地,广泛推行“师带徒”“双师制”教学模式,为地方产业发展输送了大量技能型人才。

在云南,校企共办新型现代学徒制订单班、面向产业工人的“订单式”精准培养正广泛推广,成效显现。通过课程共研、师资共派、实践共训等途径,职业教育与区域产业协同发展,为全省产业高质量发展提供扎实的技能人才支撑。

“企业需要什么,课堂就教什么;边疆缺什么,人才就补什么。”精准对接国家战略,昆明理工大学等高校也通过订单式培养等方式,携手各行业龙头企业,构建“政—校—企”协同育人体系。

肖开凯是昆明理工大学电气工程及其自动化专业的一名大四学生,在学校“双导师制”培养模式下,除了在校内的导师,他还有一名企业工程师导师,指导自己学习特高压输电、智能电网等定制课,“再有半年的理论学习,我就会到‘西电东送’工程现场开展实践。”

昆明理工大学就业指导中心副主任贺建军介绍,学校“三峡班”“紫金班”等专业订单班的学生,毕业后超八成扎根边疆地区,许多已成为技术骨干。“人才输送—技术攻关—反哺教学”的产教融合生态,为边疆发展注入强劲动能。

从“家门口上好学”的愿景照进现实,到银龄教师、高校力量等多元师资为乡村教育添活力,再到产教融合精准培养产业发展所需人才,云南以深化改革破解教育难题,让优质教育惠及更多学子。如今,云南教育不仅托举着孩子们的成才梦想,更成为区域高质量发展的坚实支撑力量,未来将持续释放更加强劲的育人动能。

《人民日报》(2025年09月23日 第 13 版)